中国式家庭教育的样本是什么

时间:2011-12-17 来源:天津日报 作者:何玉新

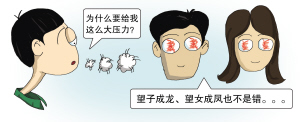

漫画 孟宪东

“狼爸”一出即刻成为社会焦点,16岁博士张炘炀成长过程中的每一个台阶也都引发了观点各异的讨论,而不久前中国伦理学会慈孝专业文化委员会计划用5年时间培养百万“中华小孝子”的消息,更让人觉得满头雾水。究竟该怎样培养下一代?在我们选取的样本中,无论是严厉苛刻的“虎妈”、“狼爸”,家长贴身陪伴的张炘炀,还是“放养”的哈佛女孩丁丽晴,都可以说是成功的个案。但如果尚未深入了解他们的教育方式便盲目效仿,最终也必然会让孩子陷入成长的困境。

样本一

16岁博士张炘炀爸爸张会祥:贴身教育为孩子规划人生

16岁的张炘炀是北航数学与系统科学学院应用数学代数方向的博士研究生,他是中国最年轻的博士。不久前一段视频在网上热传,画面中高高瘦瘦的张炘炀和父母争论,要他们在北京全款买房。这段出自央视的《看见》栏目的视频让张炘炀陷入舆论漩涡。

张炘炀的爸爸张会祥是辽宁盘锦市某街道办事处的公务员。几年前,张炘炀的妈妈调到廊坊市第一实验中学教书,学校提供了教师公寓,张会祥便把家安在了廊坊。谈到“全款买房”这一焦点话题,张会祥苦笑了一下,他认为其实事情本身并不像有些媒体说的那么严重,只是张炘炀到了青春期,总有些叛逆的想法。“青春期孩子叛逆很正常,没必要大惊小怪,再大以后就啥事都明白了。我小时候就是那样,自己心里不高兴,跟父母发脾气。青春期就需要发泄出来。有些事父母也得理解孩子。”

张炘炀两岁时张会祥便开始教他识字。每次带他出去玩,都会指着街上看到的字给他讲。后来读小学、中学,张会祥更几乎吃透了所有课程,张炘炀所学的课程都是经爸爸筛选后认为有用的内容。张会祥告诉记者:“我的家庭教育是奉陪式的,孩子上学我不管,但回家学习,我这个当爹的要把时间拿出来陪着他。”

张炘炀5岁上小学,用5年时间学完小学、初中、高中的全部课程,10岁考入天津工程师范学院读本科,成为全国最小的大学生。这个纪录至今仍无人打破。3年后,他又提前完成了本科学业,考取了北京工业大学的硕士研究生。

每个人的家庭情况不同,张会祥说,他的这种辅导方式,对那些事业有成或工作太忙的家长来说并不合适。“我从来不说让所有人都走我们孩子这条路,我只是尝试着走出一条路,中国十几亿人每个人都不一样,走的路也不一样。但是我认为能考上‘211工程’大学的孩子,家长如果有能力有时间的话,也都能做到我们孩子这样。”

与张会祥一样,郎朗和丁俊晖的爸爸丁文钧也都采用了类似的教育方式。郎朗的爸爸郎国任在上世纪90年代初放弃了优越的工作,带着小郎朗到北京学琴,为了儿子成才吃尽苦头;丁俊晖的爸爸丁文钧孤注一掷培养儿子练台球,早期丁俊晖参加比赛,他都会时刻陪在儿子身旁。丁文钧说:“孩子走什么样的道路,能不能成才,关键在父母和生长环境,需要正确的引导。”

张会祥认为,这种个性化教育只有家长能做,学校做不了。因为学校面向的是全体学生,即便一个学生已经学会了,也仍要跟着教学安排走。而如果家长投入精力,就可以帮助孩子自己往下学。而站在孩子的立场考虑,在现在这种大环境下,学习成绩好获得的快乐才是真正的快乐。“现在都得高考,只有学习好的人才有自信。学习不好、整天玩儿的孩子,实际压力更大,大学也考不上,他快乐吗?谁能相信班级倒数第一的人快乐?大家都得学习,啥叫失去童年了?孩子小时候的人生规划还是要靠家长,家长不管,靠孩子自己掌握,这是不负责任。”

张炘炀在天津上大学时,南方某高校有位教授专门给张炘炀所在大学的校长写信,说这孩子肯定会在大一大二时退学。张炘炀毕业后,校长把那封信拿出来给张会祥看。张会祥心里不服气:“小学一年级就说我拔苗助长,中学拔苗助长,大学拔苗助长,现在读了硕士、读了博士,还是拔苗助长吗?”

张炘炀10岁到天津上大学,张会祥离开盘锦到天津陪儿子一起读书。张炘炀读到博士,个人的独立意识越来越强,现在,爸爸妈妈每隔一个多月才去北京看望一次儿子。“我们给他租的房子,儿子长大了也不希望爸爸天天陪在身边,以前有记者担心孩子自理能力不行,其实他恰恰在这方面比较强。他在天津读本科时十一二岁,买火车票都是自己去买,去哪儿玩自己就去了。”

张会祥也承认孩子在诸如爱的教育、美的教育、知性、情商等方面比较欠缺,但他说他至少做到了一点——用良好单纯的家庭氛围给孩子好的影响。他觉得张炘炀的性格阳光、活泼,也不自私,虽然有一些小脾气,但也无伤大雅,他告诉记者:“我们孩子是比较善良的,别人可能认为他傻。我们就走这条路,将来最好能留在大学工作,环境比较单纯,如果勾心斗角我们孩子肯定是不行。”

样本二

“狼爸”“虎妈”:棒打成才的合理性探讨

“三天一顿打,孩子进北大”,经营奢侈品生意的萧百佑出版《所以,北大兄妹》一书,讲述自己多年如何培养子女考上北大的故事,他坚持对子女进行“棍棒教育”,用“舍得代替舍不得”。受美国“虎妈”蔡美儿的启发,萧百佑自称中国“狼爸”。他与妻子黄天淑育有一子三女,长子萧尧与长女萧君都出生于中国香港,老三萧箫、老四萧冰出生在美国。三个年长的孩子已全部考上了北大,最小的萧冰学业略差,所以萧百佑为她制订了学习古筝、考上中央音乐学院的目标。

从上幼儿园开始,萧百佑就要求子女背诵《声律启蒙》、《三字经》等典籍,背不好就用藤条或鸡毛掸子打手心或小腿,直到背会。“我的孩子不是天才,我只能坚持自己的理念,那就是用最传统、最原始的方法来教育。不打不成才,因为我们国家的竞争太激烈了。”

萧百佑举了一个我们大家常见的例子,很多三四岁左右的小孩,家长就为了让他吃一口饭,会绕着桌子追三圈,“这太恐怖了。”萧百佑说他为这件事打过孩子,“只一次,他们就好好吃饭了。”在萧百佑看来,家教最主要的是父母对孩子的爱和言传身教。他用99%的精力教育孩子,剩下1%工作,妻子也因要照顾孩子成了全职主妇。

在书中,萧百佑归纳总结的家规数不胜数,包括不许看电视,除非是早晚餐时间的新闻节目,或节假日每天一小时的动画片时间;不许自由上网;不能随便打开冰箱门,没有想吃零食就能吃的权利,等等。孩子违反了家规便会被施以不同程度的责罚,犯什么错误打多少下都有量化的标准。

“打孩子要用科学的方法,不是简单粗暴或不讲道理地打。”萧百佑总结了几点经验,包括初中以后少打,因为性格已经定型,但在幼儿、小学时期要严厉管教;只用藤条或鸡毛掸子,伤皮肉不伤筋骨;只打手和小腿,身体其他部位不打;打前先训话,讲明错误之处;一个孩子犯错,其他孩子必须站在一旁听从教诲。

萧百佑还特别提到:孩子在上大学之前不需要朋友,也不需要培养社交能力,孩子相互之间除了学习,其他的交往都不正确。因此他不允许自己的孩子在校外与其他同学接触,如果去同学家串门,必须向爸爸递交一份书面申请。

面对如此苛刻的家庭法则,萧百佑的长子萧尧也曾在内心深处对爸爸的教育方式表示怀疑,他的同学都认为他的家庭生活是无法忍受的,但对此早已习惯的萧尧却并没有什么感觉。“我想过,我们家的四个兄弟姐妹中只要有一个造成严重心理障碍,我就可以堂而皇之地对父亲的教育方式进行声讨,然而爸爸一次也没有失败过。”

针对萧百佑的教育方式有网友反驳说:“我们不能一味责怪孩子,而应该反思我们的教育理念和教育方法。教育必须尊重孩子、积极引导孩子个性和潜能的发挥,教育方法也不能违背孩子的身心发展规律,必须重视孩子内心的幸福和感受,要把孩子作为平等的个体对待。”

在“狼爸”萧百佑引起关注之前,美国耶鲁大学华裔教授、“虎妈”蔡美儿也曾采用过中国式家长的教育方式,她为两个女儿制订十大戒律,骂女儿垃圾、要求每科成绩拿A、不准看电视、琴练不好就不准吃饭,并要求孩子沿着父母为其选择的道路努力。这种方式曾引起美国社会关于中美教育方法的大讨论,蔡美儿认为:“西式教育过于强调创意,中国教育却过于强调纪律和刻苦钻研。其实,两种教育方式应达到一个理想的平衡状态,孩子才会长成我们期待的那样。”

也有不少网友支持“虎妈”、“狼爸”的教育方法,认为中国传统的教育方式经过上千年的历史积淀传至今日,必然有其合理成分,如果能够像萧百佑和蔡美儿那样通过合理的责罚,而非没有道理的打骂使孩子成长进步,其实也不失为一种好的办法。就像种树,幼苗时必然要靠一些外力作用,树木才能健康成长。

样本三

哈佛女孩丁丽晴:放养的孩子独立性更强

今年秋天,北京女孩丁丽晴先后获得哈佛大学、宾夕法尼亚大学沃顿商学院、斯坦福大学、哥伦比亚大学和加州理工大学的本科录取通知书,立志攻读商科的她最终决定入读哈佛大学。专门讲述丁丽晴成长路的《放养的女孩上哈佛》一书作者翟玉茜,根据丁丽晴的教育经历提出了“放养式”教育理念,对比“虎妈”、“狼爸”的“圈养式”教育,丁丽晴的成长过程体现了更强的个性色彩。

翟玉茜告诉记者,1996年春,不到4岁的丁丽晴随父母移民加拿大,两年后,她的父亲因生意原因又带着一家人回到北京。丁丽晴在北京读小学,家长给了她非常宽松的空间,那时她便开始独立安排生活,天天跟同学拉帮结伙地玩,不过上进心很强的她每个周末都会自己到海淀区图书馆读书。

丁丽晴的父亲是北京一家教育咨询公司的总裁,因为工作繁忙,他和丁妈妈都没能在孩子的教育方面花费太多心思。因为要自己处理一切事务,久而久之丁丽晴反倒养成了自律、有主见的性格。

高中时丁丽晴独自一人离开北京到加拿大多伦多市的一所女子私校读书。18岁那年,她参加了加拿大数学公开挑战赛,在8700名选手中获得第6名。在丁丽晴的字典里,学习是件快乐的事,她说:“我从不因为学习熬夜,即使在最紧张的考试时刻也坚持在晚上11点前就寝。学习对许多人来说是负担,那是因为他们没能将自己融入学习里面。”

在加拿大,课堂的学习只是成长过程的一小部分,更重要的是课堂外的实践。丁丽晴经常参加学校组织的各种社团活动,担任了学校乐队的乐手,参加过旨在增强学生商业技能的活动,还常常到多伦多公立图书馆做义工,在一所公共学校辅导同龄人和低年级学生数学。“我还参加了学校的划船队,划船特别累,每天早上4点多就要起来划船去,爸妈知道了就跟我说,这么累干什么,休息吧,不用这么拼,而我还是想要坚持。”

丰富的经历让丁丽晴体验到成长的快乐,也在不同文化的碰撞间找到了平衡点,这个平衡点就是“爱”——因为友善和乐于助人是东方人和西方人的共同点。2009年暑假,丁丽晴和好友一起到宁夏银川市兴庆区第三小学担任支教义工,事后,她们将这次支教活动的照片做成展板,用来召集更多的义工到中国去。

连复杂的留学申请丁丽晴也都是独立完成的,她说:“我爸妈也是搞教育的,他们有很多经验,天天想和我分享,也提了很多意见,但我觉得申请大学的事还是要靠自己,在国外不找中介是主流,我觉得自己写最起码对自己放心,所有的东西都是我自己弄的,如果我上了大学,那就说明了我的能力,如果上不了,我也知道自己尽力了。”

哈佛大学秉承的校训是“真理”,认为自由教育应是“本着自由求知的精神,不受议题的制约,也不受职业实用性的干扰的教育”。翟玉茜向记者解释说,这种自由教育所追求的目标不是让学生成为某一种专业人才,而是要培养聪明的脑袋,让学生成为独立的、思想解放的、具有“自由思维”的“通才”。丁丽晴也正是这种思想的追寻者。

丁丽晴说,她自小受的家庭教育绝不是“虎妈”式的,“爸妈尽最大努力给我提供平台,在这之上我愿意做什么他们大部分都由着我。我觉得真正想要成功的话得靠自己,而不能靠家人。当我真正有了一个目标、想要实现它的时候,无论是谁,包括家长的劝说和鼓励都没有自己想要实现目标的信念更直接。所以我觉得小孩能不能达到既定目标要靠自己的信念,父母最多提供一个平台,让你尽情展示自己而已。”

丁丽晴的“放养式”教育实际上蕴含了中庸之道的处世哲学。翟玉茜分析认为:“现在越来越多的家长把孩子送到国外去念书,读常春藤,读英国牛津、剑桥,望子成龙是每一位家长的美好愿望,但长期以来棍棒底下出孝子的传统观念,使得很多小孩都失去了童年,丧失了家庭的幸福感和愉悦感。丁丽晴的‘放养式’教育,让她在成长过程中体会到了充分的尊重。”

专家观点

单一生硬的教育方式不宜大范围推广

天津社会学家郝麦收曾提出:孩子成才“条条大路通罗马”,家长没理由逼孩子一定要挤上大学这座“独木桥”,而应该根据孩子自身的特点培养他。孩子考上北大,只是应试教育体制下的小成功,远非人生幸福的大成功。针对“虎妈”、“狼爸”的教育方式,郝麦收认为这是中国文化和教育历来崇尚考试造成的。“国民为什么要用惩罚的手段逼迫孩子在考试中取得好成绩呢?这是因为考试决定一切,一考定终身。考好了,个人什么都有了,父母脸上也有光,中国人最幸福的就是‘金榜题名时’,深入骨髓的是‘学而优则仕’、‘万般皆下品,唯有读书高’,这就是父母用暴力和软暴力对付孩子、逼迫孩子考好的思想根源。‘虎妈’、‘狼爸’完全继承了这个传统。”

郝麦收分析说:“过去孩子考上大学就算成功了,现在,当大学的精英教育已经变成大众教育的时候,成功的标准也改变了,那就是只有考上名牌大学、重点大学才算成功,至于孩子有没有成为真正的人才,有些父母是不管的,孩子能否做出杰出贡献,有些父母是不问的。21世纪未成年人的教育,应该是面向未来的教育,而不是重蹈传统覆辙的教育,应当是汲取全人类优秀教育方式的教育,这才是我们家庭教育的方向。”

“不说别的,单是‘虎妈’、‘狼爸’这些名字听起来就让人不寒而栗,虽然只是他们自己的一个比喻。”郝麦收就此分析说,父母和子女应该是人与人的关系,而不能是兽与人的关系,在子女的教育上,只能用人的方法对未成年人进行教育。这个教育的前提是对孩子的尊重和关爱。“一定要把孩子当成人,不能把孩子当成动物——既不能把孩子当成野生动物,也不能把孩子当成家养的宠物。对孩子的惩戒手段是必要的,但应当是对人的手段,而不是对动物的手段。”

早在1996年,郝麦收便与儿子郝丁签订了《亲子双向自立协议》,“狠心”把“见到人多就害怕”的郝丁推到了社会大舞台,让他独立解决未来,包括独立承担高等教育的费用,自主谋业,自立结婚成家和自己培育子女等。郝麦收的观点是:对于年满18岁已经成年的孩子要第二次“断奶”,逼才是爱,狡猾不是错,父母不能再做孩子的无限责任公司经理。而独立走向社会的郝丁真正体味到了“挣钱不容易”与“知识的重要性”的人生哲理,闯出一番天地之后他更深深理解父亲对他的那份爱。

但郝麦收同时也认为,孩子在18岁以前,父母是他们的监护人,监护责任包括生命安全的维护、人生成长的引导、性格完善的塑造、为子楷模的示范。监护单一化、生硬化,就变成了只用惩戒手段逼迫孩子学习知识、考出好成绩、考进名牌大学。“虎妈”、“狼爸”实行的是以惩罚为主的父母监护形式,而不是奖励和惩罚统一、以奖励为主的方式,可以说比较片面。社会越向前发展,这种片面的、单一的、惩罚为主的教育方式就越没有出路。

当年的“父子协议”让郝麦收获得成功的经验,他还提出,传统的“反哺式”的父子之间直接抚养方式以及父母跟子女互相依赖的亲子关系已不适应如今的社会现实,一种新的亲子关系、赡养方式必须建立,不是提倡不孝顺,而是要讲究孝顺的方式方法,要适应社会的发展。

很多人认为,我们的教育需要“狼”一点,不能太“羊”了,“羊”式教育已经让中国的孩子心理脆弱得岌岌可危。但教育方法也不能违背人的身心发展规律,必须重视孩子内心的幸福和感受。一味打骂会让孩子丧失自尊,变得冷漠,而温情会让孩子心怀感动和爱。

实际上,无论“虎妈”、“狼爸”,少年博士还是留学哈佛的丁丽晴,在中国当下教育体制的大环境下,都只能说是个性化的特例,都有其特殊的先决条件,很难作为榜样进行模仿和推广。最普遍的、适应中国土壤的家庭教育,其主流还应该是给孩子营造一个平实温馨的家庭环境,帮他们树立认真刻苦的学习态度、积极上进的人生观。正如入选清华大学“领军计划”的学生时羽剑的父亲时锦华所说,家长对孩子“没有教育只有引导,不需要树立威信。经常修剪的树不见得长得好,父子成为平等的朋友关系也不错。人们常常说孩子要对父母感恩,而对父母来说,也应该感恩于上天赐给的礼物,在孩子的成长中能体会到很多的快乐”。